Bérets , Casquettes et Chapeaux

3. Quelques modèles de chapeaux régionaux,

d’antan, à larges bord.

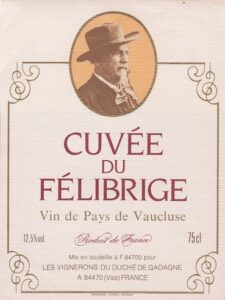

Chapeau du Pays d’Arles et de Camargue

Ce type de chapeau de pays a été popularisé par l’écrivain provençal Frédéric Mistral et les Félibres (1)

(1) membres du Félibrige, une organisation de défense et de promotion de la langue et de la culture d’oc fondée par Frédéric Mistral dont l’action se situe aujourd’hui au niveau de la reconnaissance de la diversité linguistique et culturelle en France et dans le monde.

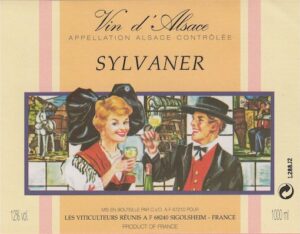

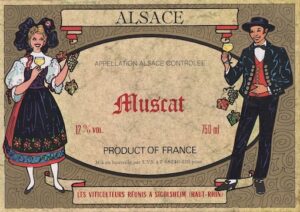

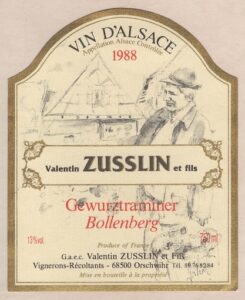

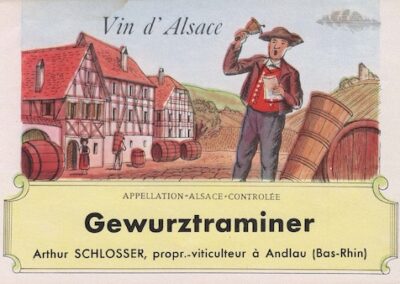

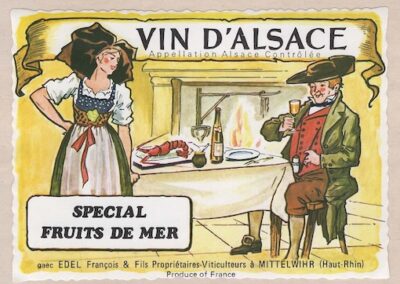

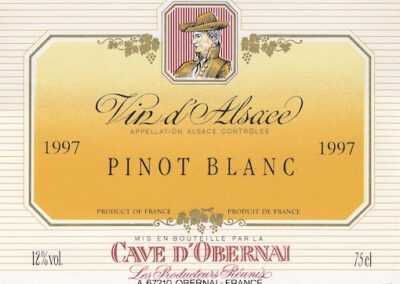

Chapeau du Pays alsacien

C’est un chapeau de feutre noir, à bords « raisonnables » et calotte plate typique de la région Alsace. Il s’est généralisé depuis le XIXème siècle avec le port du gilet rouge.

Ce chapeau est porté par les hommes, il a été popularisé par les gravures de Hansi.

Chapeau bavarois

À l’origine, ce chapeau est fait de feutre vert. Il est reconnaissable par sa couronne effilée à l’avant, son bord relevé à l’arrière généralement et son avant plat. Il peut être équipé d’une bande ou d’une corde, et décoré avec des plumes, des fleurs, des pendants.

Il est devenu un symbole de la culture tyrolienne.

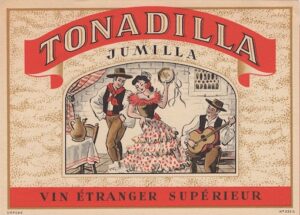

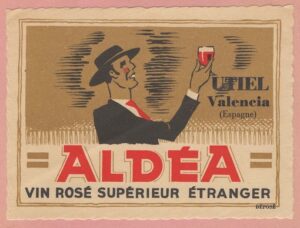

Chapeau Cordobes

Il s’agit d’un chapeau rigide en feutre avec une couronne plate de 10 à 12 cm de hauteur. Il est équipé d’un bord large (de 8 à 12 cm) et plat ainsi que d’un large ruban. Le Cordobes est fait en paille, en feutre de laine ou en feutre poil.

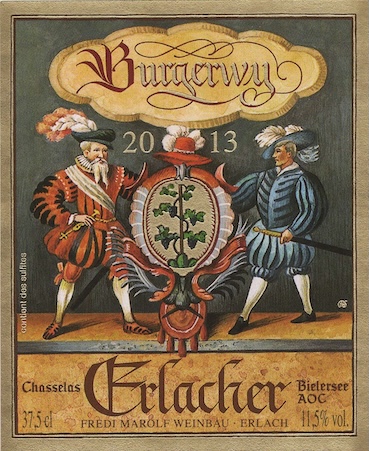

Des couvre-chefs du XIVème au XIXème siècle

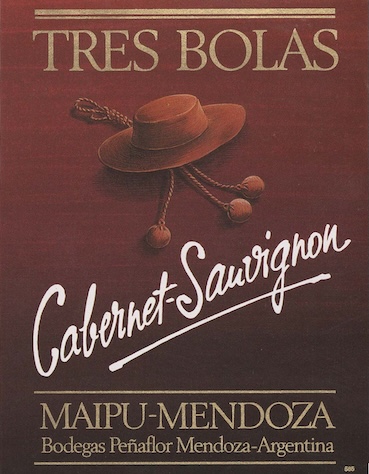

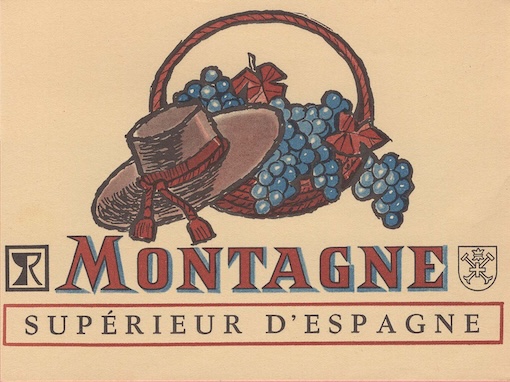

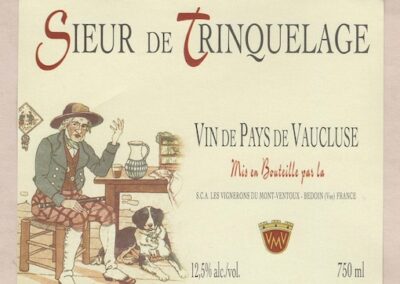

Les étiquettes présentées ci-après nous montrent des couvre-chefs réels ou rêvés. On peut faire en partie confiance aux artistes qui ont peint les couvre-chefs, tout en sachant qu’ils peuvent avoir « amélioré » l’ordinaire. Il en est de même de la part des créateurs d’étiquettes.

Ces couvre-chefs répondent à l’imaginaire qu’on en a.

Si l’humanité se couvre la tête depuis la nuit des temps, il semble que ce fut d’abord avec des bonnets ou assimilés comme les turbans ou étoffes enroulées sur la tête.

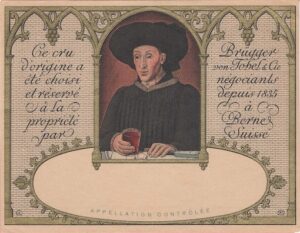

Il semble que le chapeau n’apparaisse qu’au XIVème siècle.

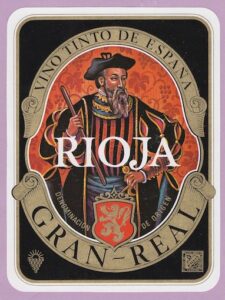

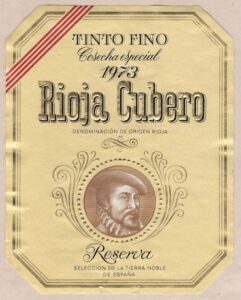

Portrait de Francisco Almeida (1450-1510), l’amiral Portugais, premier vice-roi des Indes ; tiré d’un « Portrait anonyme ». Musée maritime, Lisbonne.

Marqueur social, il s’agit d’un accessoire essentiellement masculin, les femmes portant encore plutôt des voiles, des foulards ou des bonnets.

Le couvre-chef peut se faire plus austère comme sur le portrait de Charles Quint peint par Le Titien, avec sa coiffe noire sans ornement, ce qui permet de souligner la piété, la dévotion et le détachement des plaisirs terrestres de son porteur.

Au Moyen Âge, le chapeau servait également à identifier les différentes classes sociales. Les riches et les nobles utilisaient des formes raffinées et des matériaux fins, comme le velours.

Une illustration publiée en 1581.

Le cavalier porte un chapeau tandis que sa cavalière arbore un visard, masque ovale en velours noir, porté par les femmes voyageant au XVIème siècle pour protéger leur peau des coups de soleil.

« Femme portant un visard avec un cavalier » Illustration tirée de Habits de France, 1581

À la même époque, la mode des chapeaux se répand, notamment grâce aux rois français Louis XI et Charles VIII, qui se montrent souvent coiffés d’un couvre-chef.

Cependant, le véritable essor de cet accessoire se situe dans les années 1500, lorsque l’on commence à produire des chapeaux de différents types et matériaux, enrichis de plumes, de voiles ou de pierres précieuses.

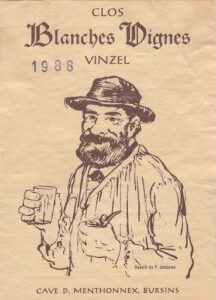

Grands chapeaux

« Ils ont des chapeaux ronds… […] vive les Bretons »

mais pas qu’eux et pas seulement ronds, mais aussi avec de larges bords.

textes et étiquettes : coll. Joël